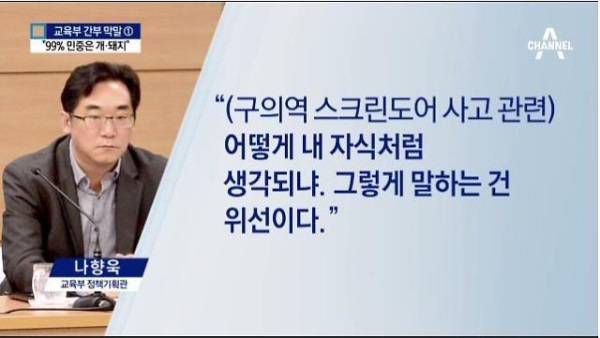

2016년 7월, 서울 종로의 한 식당에서 정책기획관과 경향신문 기자들이 만났다. 구의역에서 19세의 청년이 스크린도어에 끼어 사망한 사건이 언급되었고, 기자들은 컵라면도 먹지 못하고 죽은 아이가 불쌍하다며 자기 자식처럼 가슴이 아프다고 했다. 이에 정책기획관 曰, “그게 어떻게 내 자식처럼 생각되나? 그것은 위선이다. 출발 선상이 다른데 그게 어떻게 같아지나?”라며 “민중은 개·돼지다.”

작년 이맘때에 큰 논란이 되었던 나향욱 전(前) 교육부 정책기획관이 한 말이다. 구의역 청년의 아픔에 공감할 수 없다는 그가 내세운 것은 ‘이성’이었다. 감정에 휩쓸릴 것이 아니라 완벽한 이성을 가지고 그 사건을 봐야 한다는 것이 그의 논지였다. 반면 기자들은 자기 자식처럼 가슴이 아프다고 했다. 둘의 의견 중 우리가 더 동조할 수 있는 것은 무엇인가? 대부분 기자의 의견일 것이다.

감정, 몇십 년 전만 하더라도 인간에게 감정은 이성과 반대되는 것으로 바람직하지 않다고 여겨졌었다. 감정을 버리고 이성을 취하는 것이 가장 이상적인 인간상으로 받아들여졌다. 대표 주자가 바로 "Cogito, ergo sum(나는 생각한다, 고로 존재한다)”이라고 한 데카르트(Rene Descartes)였다. 그러나 이에 대해 18c에 데이비드 흄(David Hume)이 의문을 제기했다. "정말 감정은 우리가 버려야만 하는 것인가?"

윤리의 근원을 크게 세 가지로 나눠보자면 성찰, 이성, 그리고 감정이 있다. 데이비드 흄은 경험론자로 이 중 감정의 영역을 중시하였다. 흄은 이성이 독단적인 신조(dogma)로 흘러갈 가능성이 있다고 하였고, 이성을 중시하는 사람들이 ‘인과관계(causal relation)는 우리의 본능에 내재한 것(innate idea)’이라고 말하는 것에 대해 인과관계를 분석하며 반박을 내놓았다. 흄은 인과관계는 시간적 선후에서 선은 원인이 되고 후는 결과가 되는 것을 오랫동안 목격하면서, 그리고 연접성에 의해서 생성되었다고 주장했다. 그에게 인과관계는-태어날 때부터 알고 있던 것이 아닌-‘관습’으로서 다가온 것이다.

이러한 흄의 관점은 우리가 과학자로만 알고 있었던 찰스 다윈(Charles R. Darwin)의 사상에서도 드러났다. 다윈은 인간이 헌신적으로 공동체를 유지하려고 하는 도덕심과 양심이 집단 선택에서 출현한 ‘사회적 본능’에서 출현 되었다고 주장한다. 따라서 도덕심과 양심은 매우 복합적이면서도 사회의 유지를 위해 필요한 감정이 되었다. (간혹 도덕심과 양심이 이성에 속하는 것이 아니냐는 물음이 나올 수 있는데, 다윈이 말하는 사회적 본능이란 공동체를 위해 목숨까지도 버리는 것으로 감정적인 것이었다.)

Besides love and sympathy, animals exhibit other qualities connected with the social instincts which in us would be called moral. -Charles Darwin

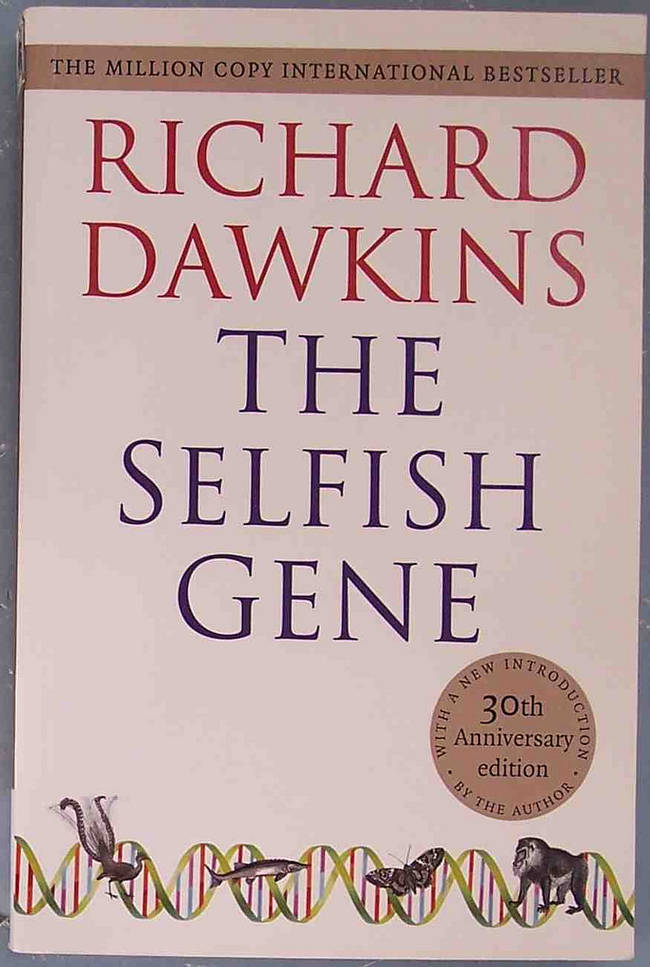

흄과 다윈은 감정을 중시했지만, 정작 그 감정이 무엇을 목표로 하느냐를 설명하지 못한 맹점이 있었다. 이 부분에 대한 의견을 제시한 것이 리차드 도킨스(Clinton Richard Dawkins)다. 그는 책 <이기적 유전자(Selfish Gene)>을 통해 인간은 ‘보존과 증식’을 목표로 하는 유전자를 위해 프로그램된 기계에 불과하다고 주장하며 각각의 개체에 보존과 증식이라는 본능이 내재하여 있고, 이 본능을 위해 ‘이타성’이 자동으로 작동한다고 하였다.

이기적 유전자의 작동 원리에 대해 해밀턴(W.D.Hamilton)은 ‘혈연’을 중심으로 작동한다고 했다. 간단한 예를 들자면, 강물에 엄마와 이웃집 아줌마가 빠져있을 때 엄마부터 구한다는 것이다. 그리고 이를 더 넓은 범주로 보아 ‘사회적 호외성’을 바탕으로 작동한다는 주장도 있다.

그렇다면 감정이 발현되지 않을 때 우리는 어떤 상황들을 직면하게 될까? 이는 정치철학자 마사 누스바움(Martha Nussbaum)의 주장으로부터 알 수 있다. 먼저 타인과 나 사이의 벽이 세워지고, 우리는 수치심·질투·혐오감의 감정에 빠지게 된다. 그리고 오늘날의 사회에서 가장 치명적인 부분은-마이클 샌델(Micahel Sandel)이 <돈으로 살 수 없는 것들>에서 말했듯이-우리가 과거 사고팔지 않았던 것들을 시장에서 사고팔게 될 때, 즉 market economy에서 market society로 이동했을 때, 우리는 ‘연민’을 발휘할 수 없다는 것이다. (market economy와 market society에 대한 구분은 필요하며, <돈으로 살 수 없는 것들>에서 그 차이점을 상세히 알 수 있다) 연민이 발휘되지 않는 상황은 현재 사회 문제점으로 지적되고 있는 것들인데, 대표적으로 우리는 언제부턴가 계약서를 통해 甲 또는 乙로 전락하여 갑질을 자연스럽게 받아들이고 있다. (물론, 이에 대한 문제의식이 제기되고는 있다.)

감정이란 관습이며 공동체를 위한 사회적 본능이고, 우리의 보존과 증식을 위한 것, 그리고 연민의 유발점이다. 그러나 많은 사람이 이를 배제하는 것이 합리적이라며 이성에 대한 찬양을 앞세우는 현실이다. 한 나라의 교육부 정책기획관이라는 직책을 맡은 사람이 자신은 타인의 아픔에 공감할 수 없다며 이성을 내세우는 것이, 타인과의 벽을 세우는 것이 과연 바람직할까? 사람들은 모순적이다. 타인의 아픔에 공감하는 것이 당연하고 바람직하다고 생각하면서도, 막상 명제 상으로 물음을 줄 때는 감정을 버려야 한다고 답한다. 이는 우리가 과거로부터 내려오는, 감정을 버리라는 그 명제에 너무나도 익숙해졌기 때문이다. 그러므로 우리는 다시금 생각해보아야 한다. 내가 당연하다고 생각했던 것이 실생활 속에서 정말 당연한 것. 그것이 철학의 시작점이다.

기수인 이성은 코끼리인 감정이 이끄는 대로 따라갈 뿐이다 - 조나단 헤이트 Jonathan Haidt -

덧붙이는 사설: 구의역 사건에 대한 기사를 보던 중 ‘정책 공감’이라는 ‘대한민국 정부 대표 포스트’라는 블로그에서 스크린도어에 대해 포스트를 올린 것을 보았습니다. 추경을 통해 안전한 스크린도어를 설치하겠다는 것이었습니다. 과연 구의역 사건이 탈출구가 제대로 마련되지 않았던 시설 때문에만 일어난 것인지 아니면 2인 1조로 수행해야 할 작업을 혼자 하도록 한 서울메트로의 역무실 관리·감독 부실인지 곰곰이 생각해보게 됩니다.

칼럼 소개 : 철학은 우리에게 낯선 학문이 아닙니다. 한 가지 논제에 수많은 가치와 관점을 담을 수 있고, 다양한 시각으로 바라볼 수 있는 흥미로운 학문이며 경제, 사회, 문화 등 우리 생활과 밀접하게 연관되어 있습니다. 무엇보다 사람의 마음을 보듬어줄 수 있는 따뜻한 학문입니다. 칼럼을 통해 쉽고 재미있는 철학으로 한 발짝 다가가도록 하겠습니다.