지금 이 시대의 우리는 많은 아픔을 갖고 살아간다. 자본주의에 물든 사회 속에서 사람들은 때로는 상사에게, 때로는 동료에게, 때로는 친구에게, 때로는 가족에게까지 치이면서 살고 있다. 많이 아픔에도 불구하고, 우리는 ‘괜찮은 척’을 한다. 그것이 사회가 요구하는 우리의 모습이기 때문이다. 우리는 자주 모든 괴로운 상태를 반드시 제거해야 하는 것으로, 불만스러운 것으로 간주하려고 한다. 그러나 정말 모든 아픔이 나쁜 것일까? 모든 아픔은 감추어야 하고 사라져야 할까?

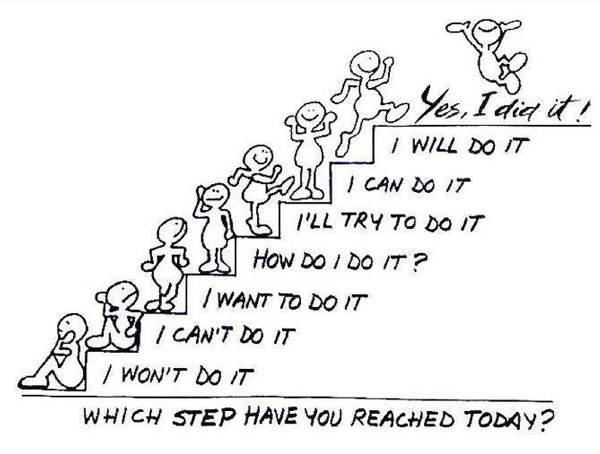

사실 아픔은 우리에게 발판이 되어준다. 그 발판을 밟고서 우리는 한 단계 성장하여 전과는 다른 시각으로 세상을 바라보게 된다. 수많은 발판을 밟은 사람은 높은 곳과 먼 곳은 물론, 낮은 곳과 가까운 곳까지 모두 바라보는 성숙한 태도를 갖추게 된다.

이런 아픔은 시민 의식 속에서도 나타난다. 우리는 과거의 아픔을 기억하며 다시는 그런 일이 일어나지 않도록 노력한다. 일제 강점기의 아픔을 기억하여 다시는 주권을 빼앗기지 않을 것이고, 위안부의 아픔을 뼈에 새겨 제대로 된 사과를 받아낼 것이다. 민주주의를 위한 혁명의 아픔을 기억하여 비리와 독재로 얼룩진 권력자를 몰아낼 것이다.

마이클 샌델과 같은 공동체주의자들은 ‘서사적 인간 (Narrative Human)'이라는 인간상을 지향한다. 한 공동체가 그들의 과거를 기억하며 연대의식을 가져 과거의 과오를 다시 저지르지 말자는 것이다. 이런 인간상은 나라의 역사를 기억함에만 적용되는 것은 아니다. 아픔을 기억하라. 서로 다른 아픔을 기억하고 치유하여 성숙해진 우리는 저마다 다른 크기의, 다른 색깔의, 다른 모양의 발판을 밟고 서 있다.

염세주의자 쇼펜하우어는 이렇게 말했다. ‘사람들을 있지도 않은 모습으로 받아들이기 보다는, 지금 그대로의 모습으로 그냥 두는 것이 더 낫다.’ 왜 우리는 자꾸만 자신을 감추는 페르소나를 쓰려 하는 것인가? 우리가 쓰고 있는 가면은 양쪽으로 가시가 돋아나 다른 사람들이 자신에게 가까이 다가오는 것을 막고, 상처를 숨기려 하는 자신의 모습을 보며 또 다른 상처를 받게 한다. 사회가 원하는 대로가 아니라 있는 그대로의 자신으로서 살아가는 것은 절대 나쁘지 않다.

철학은 이렇게 말한다. 아픔을 담담히 받아들이라고. 아픔은 숨길 것이 아니다. 아픔을 통해 성장한 자신을 당당히 세상에 보여라. 우리를 아프게 하는 것들이라고 해서 다 나쁜 것은 아니다. 우리를 치유하는, 성장시키는, 나쁘지 않은 아픔이다.

칼럼 소개 : 철학은 우리에게 낯선 학문이 아닙니다. 한 가지 논제에 수많은 가치와 관점을 담을 수 있고, 다양한 시각으로 바라볼 수 있는 흥미로운 학문이며 경제, 사회, 문화 등 우리 생활과 밀접하게 연관되어 있습니다. 무엇보다 사람의 마음을 보듬어줄 수 있는 따뜻한 학문입니다. 칼럼을 통해 쉽고 재미있는 철학으로 한 발짝 다가가도록 하겠습니다.