어릴 때 읽었던 고전 책 중에서 몇 번이고 다시 읽으면서 상상의 나래를 펼쳤던 고전문학이 누구나 한 권쯤은 있을 것이다. 나에게 <작은 아씨들>은 그런 책이다. 어린이 명작 전집에 있던 <작은 아씨들>을 읽고 재미있어서 두꺼운 완역본을 찾아 다시금 읽은, 나에게는 그 어느 책보다도 의미가 있는 책이다. 한 장 한 장 책장을 넘기면서 나 또한 이 사랑스러운 네 자매의 가족이 되어 보호받고 위로받았었다.

이런 가족애 가득한 이야기를 쓴 작가라면 어느 정도 경험에서 쓴 내용일 것이라는 생각이 들었다. 아무리 허구의 이야기를 쓰더라도 경험이 없는 글을 이렇게 적진 못할 거로 생각했었기 때문이다. 하지만 이 <피터와 앨리스와 푸의 여행>을 읽으면서 나의 예상이 완전히 틀렸다는 사실을 알았다. 내가 이제껏 받았던 감동이 가슴 미어지는 아픔으로 변하는 순간이었다.

<작은 아씨들>의 작가 루이자 메이 올컷은 본인이 쓴 소설의 주인공들과 같이 서로를 챙겨주고 위로해주고 보호해주는 사랑 가득한 가족들과 사는 것이 아니었다. 그녀는 평생을 아버지의 육체적 정신적 폭력에 시달렸다. 가족을 떠나지 못하도록 지속적으로 설득하는 아버지, 어머니의 깊은 병세, 산더미처럼 쌓여 있는 가족의 빚, 본인 자신은 수은 중독이었고 두통으로 평생 고생하였다. (피터와 앨리스와 푸의 여행, p39) 그녀는 이렇게 비참한 상태에서 아버지가 원하는 대로 소녀 소설을 쓰고, 그 소설로 가족의 빚을 없앨 수 있었다. 엄청난 빚을 다 갚던 날, 올컷은 마침내 지옥 같던 집에서 새로운 집으로 옮겨 그날 일기장에 “춥고 힘들고 더러운 시간들. 버버처럼 일했던 이 집을 벗어나 기쁜 마음으로 집 열쇠를 늪에 던져 버렸다.”라고 썼다. (피터와 앨리스와 푸의 여행, p43)

자신의 경험을 미화하여 쓴 <작은 아씨들> 이야기. 아마도 소설에서나마 가족들에게 사랑받고 존중받는 존재가 되고 싶었던 것 같다. 책은 따뜻한 가족애가 가득하지만 정작 작가의 현실은 반대여서 마음이 아주 아팠다. 이렇듯 이 책을 통해 미처 알지 못했던 작가들의 삶을, 그리고 그 시대를 알게 되면서 내가 순수한 마음으로 읽었던 고전 동화들이 이제는 더는 따뜻하게만 느껴지진 않는다.

어쩌면 우리가 SNS에 올리는 사진들의 의미도 다르진 않을 것 같다. 화려하고 즐겁고 행복한 사진을 공유함으로써, 외롭고 힘든 현실에서 조금이나마 벗어나고 싶은 것인지도 모른다. 올컷이 사랑이 가득한 가족들과 산 것이 아니었듯이, 타인의 SNS를 보며 마냥 부러워할 필요도 없다는 생각이 든다.

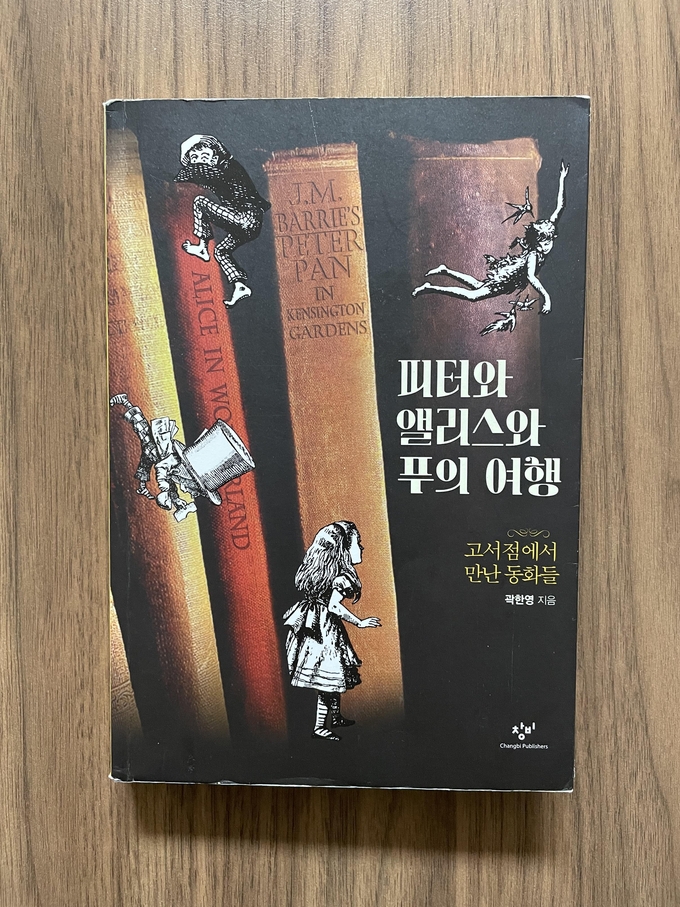

이 책을 읽으며 작은 아씨들, 이상한 나라의 앨리스, 톰 소여의 모험, 켄싱턴 공원의 피터팬, 보물섬, 빨간 머리 앤, 하늘을 나는 교실, 안데르센 동화집, 곰돌이 푸 시리즈, 닐스의 모험과 같이 익숙한 고전들의 뒷이야기나 시대의 배경, 작가들의 생소한 생애까지 재밌는 정보들을 알려주어 책을 한껏 더 즐겁게 감상할 수 있다는 생각이 들었다.